MagicaVoxelの開発者による数値標高モデル画像を3Dに変換するソフトウェア

簡単に地図画像を立体化した画像が作れる

以前、紹介したボクセルアートを作成できるソフトウェアであるMagicaVoxelを紹介しました。

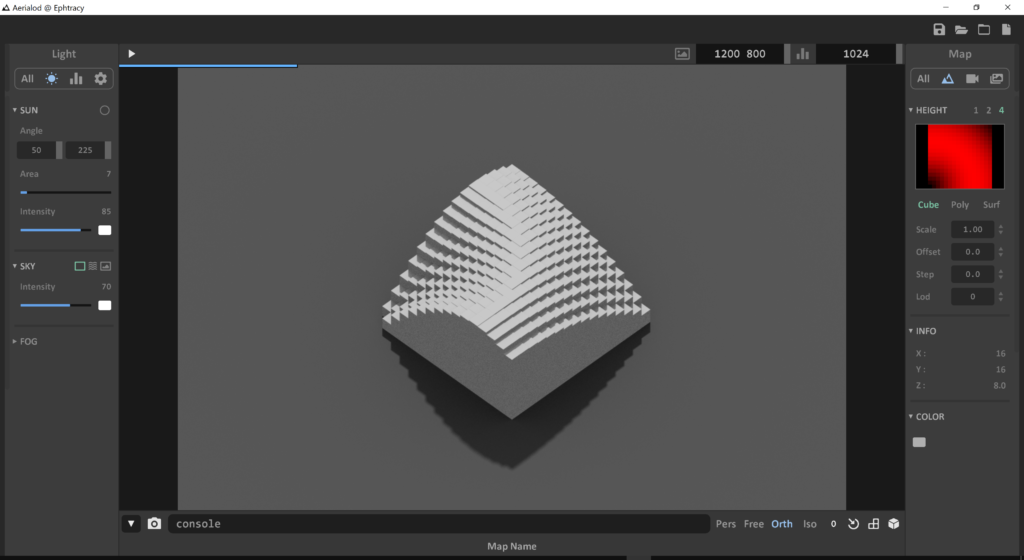

BlenderのGIS系プラグインを使えば、平面の地図データに対して標高データを追加した3Dマップを作成することができますが、ちょっと手間です。そこで、今回紹介するのは、MagicaVoelの開発者が開発したAerialodというソフトウェアです。

このソフトウェアを使い、標高データとして保存されているHeigtマップを読込むだけです。読み込むデータ形式は、概ねpngやtiffです。

HEIGHT(右メニュー)という項目のCube,Poly,Surfで見た目が変わります。そのほかのScaleやOffset,Step,Lodは、適宜変えると見た目が変わります。

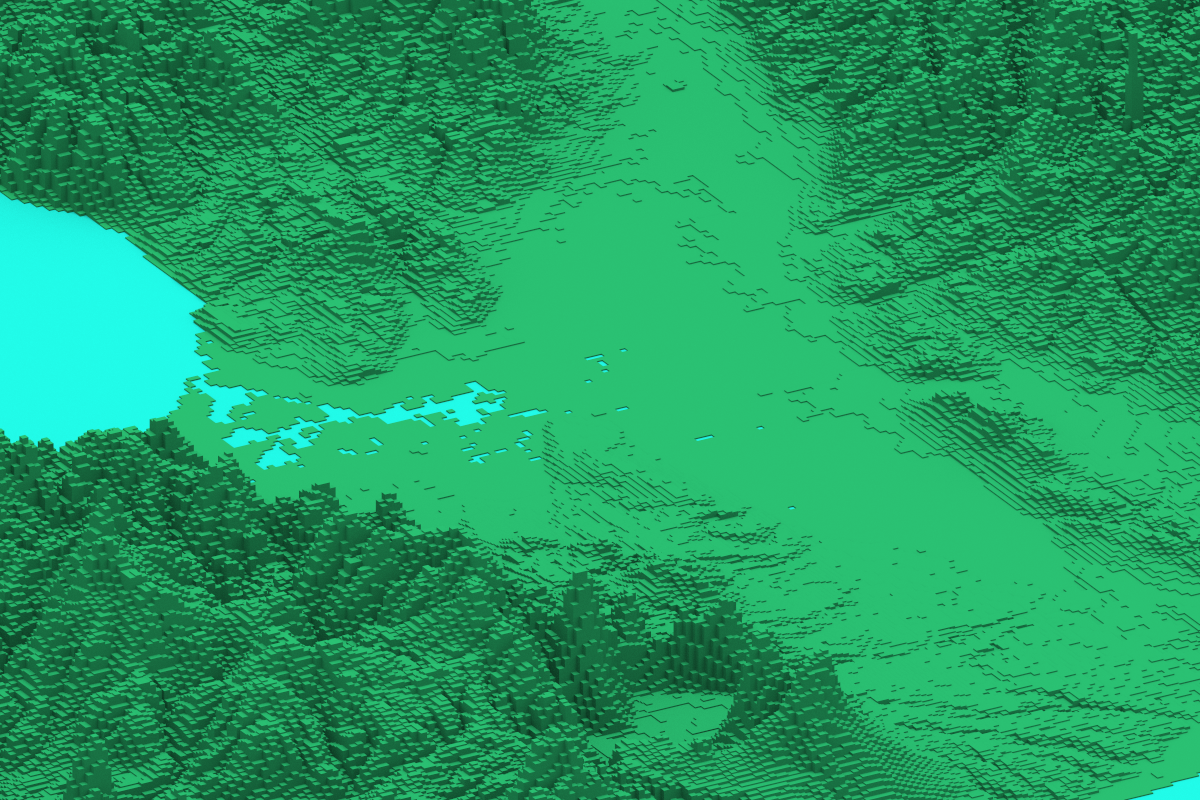

Cubeを初期設定をした場合の比較画像を作ってみました。右側のパロメータが変わっています。

他に、カメラマークでは、視点やレンズのF値などを変えてミニチュアのように画角を変えたりすることができます。これは、色々と数値を変えて行ってみてください。他に、背景の色(地面)や空なども変えることができます。FOGという霧?靄?ノイズ?も表示できるようなのですがいまいちよくわからない・・・。

基本、リアルタイムでレンダリングされるので数値を変えるたびに時間がかかりますが設定値が適応されていきます。helpもあってないようなものなので、地道に数値を変えるしかないです・・・。

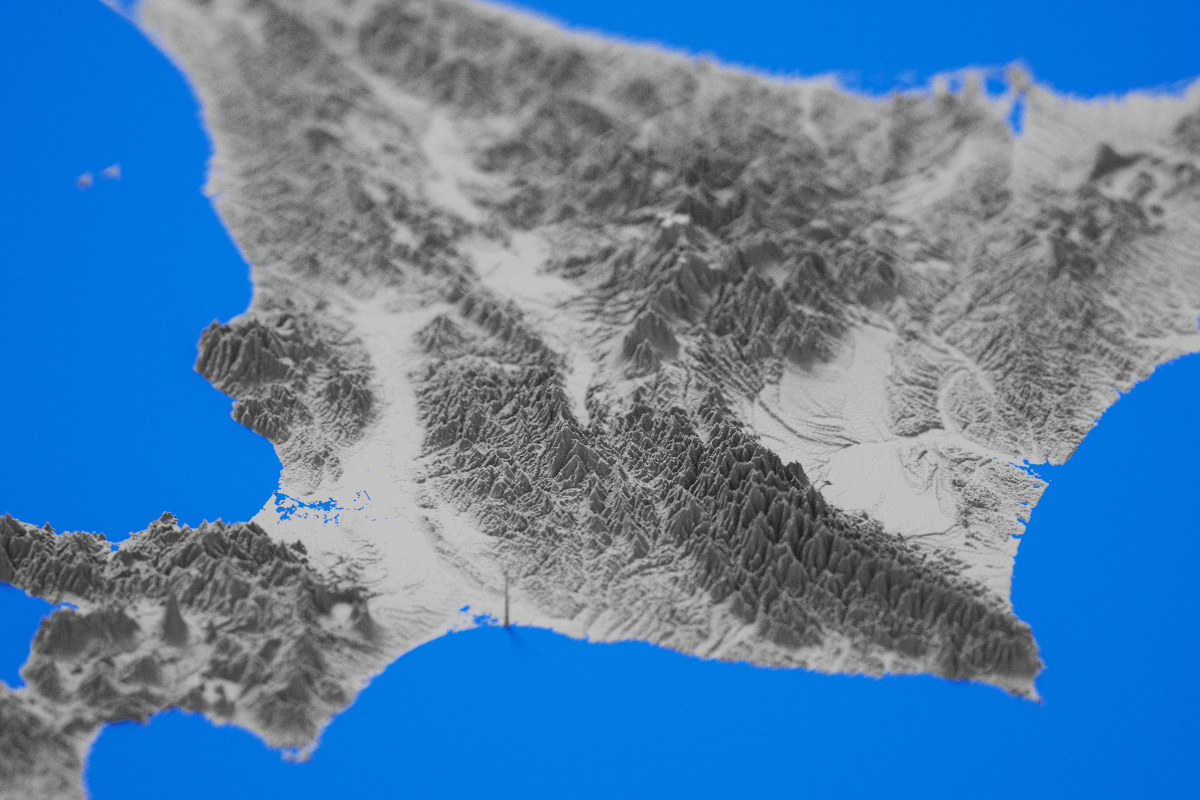

北海道を立体化してみる

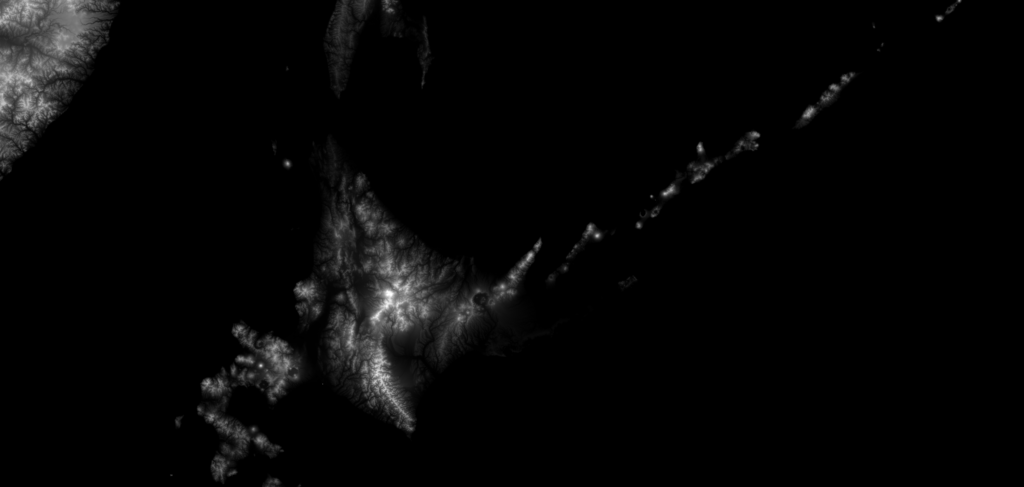

一般的な画像ビューワーで開くことができるデータ形式で、グレースケール(モノクロ?)でみることができます。モノクロ度合が標高として保存されていると思ってよいかと思います。たとえば、北海道の標高データを読み込みます。

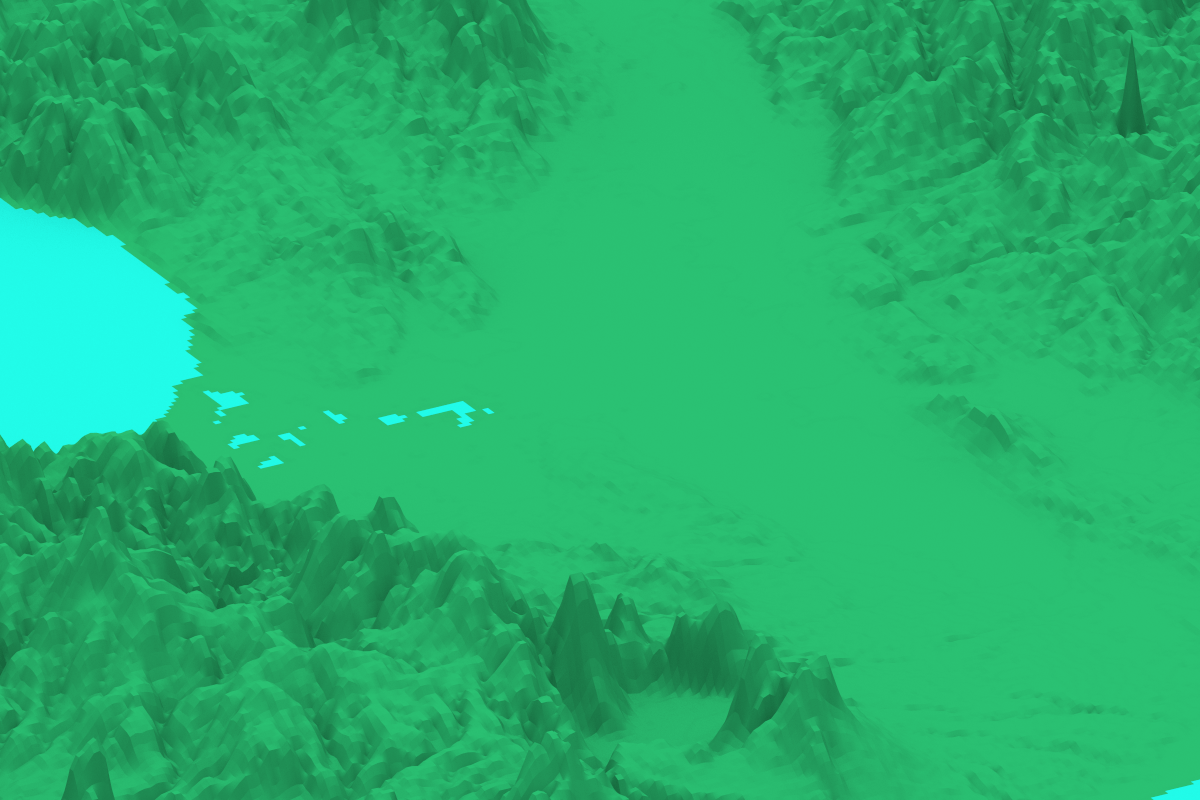

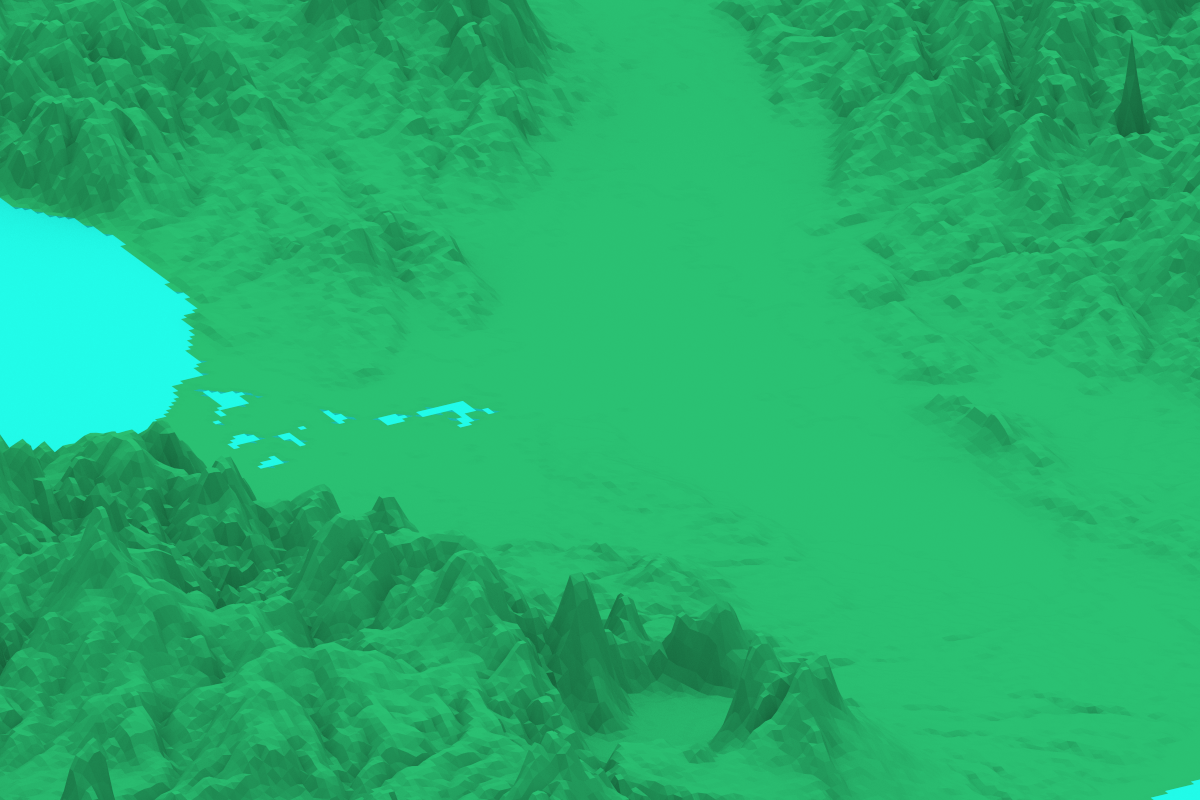

まず、Surf、Poly、Cubeの表現で出力してみました。3つの表現の違いがわかりやすいかと思います。

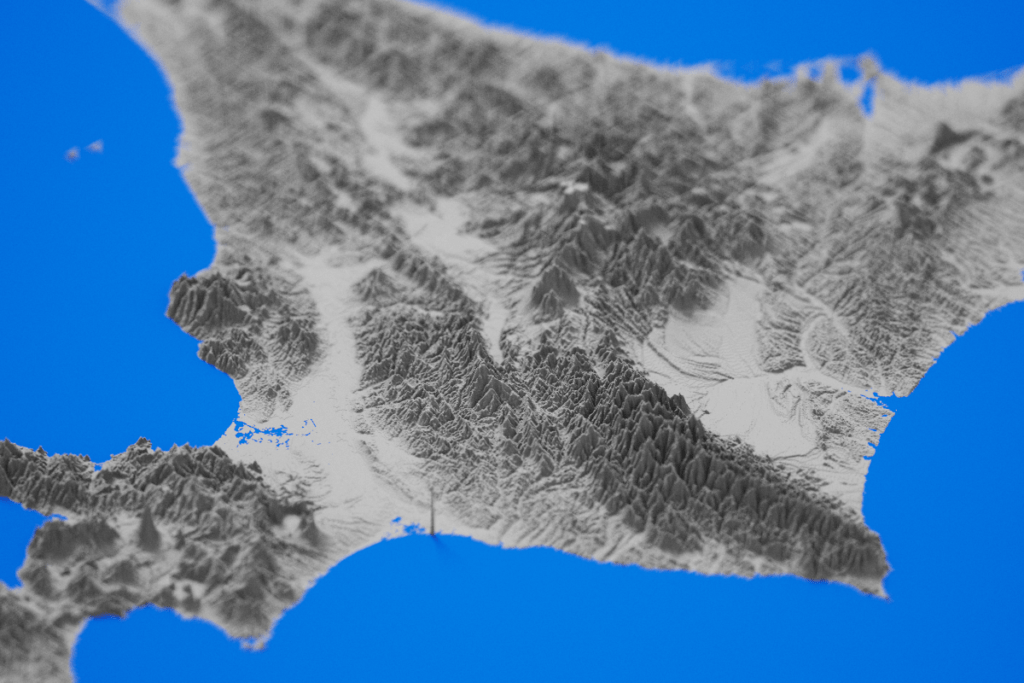

基本、読み込むだけで3D化なりますが、背景の色や分解能などをいじったり、カメラの焦点をいじると以下のような感じに仕上げることができます。

HeightMap(標高データマップ)はどこから入手?

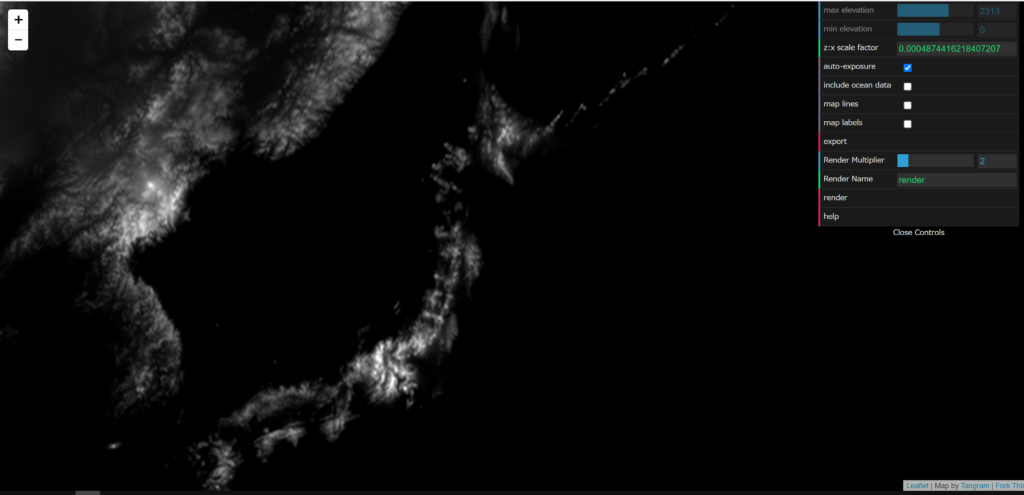

標高データマップはどこで手に入れるかなのですが、私は以下のサイトからダウンロードしました。

基本、ディスプレイに表示されている範囲がデータとして出力されるので、自分の見たい範囲を表示して「export」を選択するだけで、png形式に出力してくれます。

いくつか機能があります。私が理解している範囲ですが、

| 意味 | ||

| 1 | max-elevation | 表示する最大高度 |

| 2 | min-elevation | 表示する最低高度 |

| 3 | auto-exposure | 1-2のデータ表示を最適化 |

| 4 | include ocean-data | 海の深度? |

| 5 | map-lines | 地形の輪郭? |

| 6 | map-labels | 地名など |

| 7 | export | 1-6を反映させたデータをpng形式出力 |

| 8 | Render Multiplier | レンダリングする際のデータ解像度 |

| 9 | Render Name | レンダリングする際のファイル名 |

| 10 | render | 1-6が反映されていない生データ出力(png) |

| 11 | help | ヘルプ表示 |

他にも国土地理院からデータを得ることはできますが、使えるようにするまでにすごい手間なのでざっくり行いたい場合は、今回紹介したサイトで十分だと思います。ほかにも、QGISなどを使う方法もあるかと思います。

あくまでどのように見えるかのビューソフトウェア

本格的にCGとして取り込む際は、Blenderなどを使って3D化する必要があるようです。なぜなら、Cube,Poly,Surfや焦点などを変えた際にどのように見えるかという確認のためのソフトウェアの位置づけのようです。

Cube,Poly,Surfに変換したデータはpng形式でしか出力することができませんでした。Exportという機能はあくまで、現在読み込んでいる元データを違う形式に変換するだけみたいです。

でも、アニメーションのような動きのあるものではなく、静止画として使うということであればわざわざBlenderを使うまでもないので便利かもしれません。

そして、何に使うのだろうかという機能が一つ。

GIF形式で出力することができます。いろんな角度でどのように見えるかという意味だとは思います。

ソフトウェアのバージョンが2019年の0.01から更新されていませんが今後アップデートはかかるのだろうか・・・。

コメント